小黄山线路是本次自然地理综合实习的第二条线路,主要任务是沿海拔梯度设置6个植被调查样方,同时进行土壤剖面观察与样品采集、群落样方调查与生态过程测量等,分析和阐明自然地理景观垂直地带性的特征与原因。

实习过程图(摄:陈红雯、陈雅琳)

2025年1月9日,在刘宝元、张科利、谢小婷和张兵伟四位老师以及助教们的带领下,实习5-8小组进行了小黄山线的植物、土壤垂直带进行了实地考察,共完成了2个海拔梯度的土壤与植物调查项目。实习过程中,张科利老师和张兵伟老师首先分别就南岭地区的植被和土壤类型进行了总体介绍。

到达目的地后,4个小组分别在海拔1400米和海拔1000米处各设置了1个10米*10米的植物调查样方和土壤剖面。

海拔1400米和1000米处的土壤剖面(摄:牛青鸿)

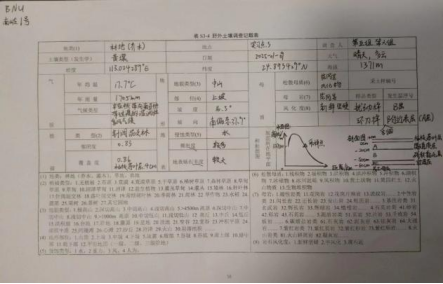

其中1400米处土壤剖面挖到母质层,深度约60cm;在1000米处利用道路边裸露的天然断面作为土壤剖面,经过修整后完整地呈现了土壤剖面发育的各层特征。

基于2个土壤剖面,在张科利老师和谢小婷老师的指导下,同学们对土壤剖面仔细进行了分层观察,包括颜色,质地,有机质,结构,土壤厚度,有无斑块等因素,使用 HydraGO 便携式土壤水分速测仪和 pH600便携式pH 计分别测定了各层土壤含水量和pH。同时,使用环刀法采集各层土壤样品,带回实验室进行土壤容重、土壤毛管水、饱和含水量的测定。

土壤样品采集与记录结果(摄:董江荷)

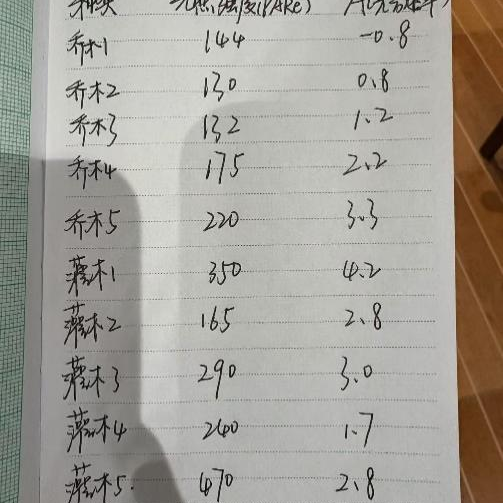

植物调查中,在张兵伟老师的指导下,同学们使用闭合导线法在2个海拔梯度上各建设了1个10米*10米的调查样方,调查并记录了每个样方的位置、生境、群落组成、林内郁闭度、坡度、坡向、海拔、调查与记录人等基本信息。随后,仔细调查了样方中每株胸径大于1cm个体的植物类型、胸径、树高、物候期、存活状态。

为了进一步评估植被生长与生态系统碳循环过程的垂直地带性,小组同学使用Li-870土壤碳通量自动测量系统监测了样地内的土壤CO2通量,使用Li-600荧光气孔仪和TARGAS-1便携式光合仪测定冠层植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度和水分利用效率。

植物样方建设与调查图(摄:杜碧莹、张兵伟)

生态过程测量与结果记录(摄:张兵伟、黄芙珠)

最后,刘宝元老师对一天的实习内容进行了全面的总结,他指出实习实践是地理学习的重要环节,希望大家能够在这几天的实习中认真将观察与测定结果跟课本知识进行对应,提高自己对地理学的认识。

通过第一天的实习,同学们从高海拔向低海拔进发,亲身观察了土壤与植被随高度变化而呈现的垂直地带性特征。通过团队协作,完成了样方建设和土壤剖面挖掘,掌握了土壤调查与采样、植物样方调查与生态系统碳循环过程监测的方法,收集并整理了第一手的实地数据,深化了同学们对植物、土壤垂直地带性规律的认识。

来源:“南国地理”微信公众号