近日,北京师范大学珠海校区广东海陆交互带人地耦合系统野外科学观测研究站杨晓帆教授团队在国际环境与生态领域Top期刊Journal of Hazardous Materials连续发表两篇研究论文。微塑料污染可能影响土壤微生物群落和碳的动态变化,促进有机碳矿化和温室气体排放,从而损害生态系统的碳汇功能。两篇论文采用室内微宇宙实验,利用张兵伟副教授自主研发的微生物呼吸速率自动测定装置(专利号:201810071471.X.,201820132206.3.)实时连续监测32个样品中CO2和CH4的释放速率,探索了微塑料对红树林不同深度土壤和潮汐状况有机碳矿化和微生物群落的影响及其机制。研究结果为深入理解微塑料的环境影响和红树林湿地生态保护提供了科学依据和理论支持。主要发现如下:

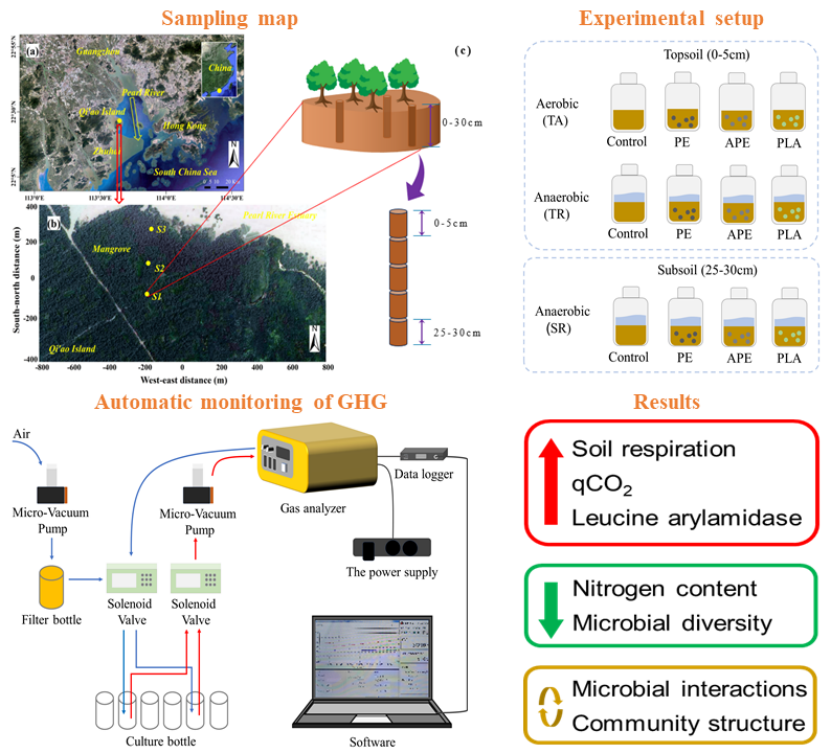

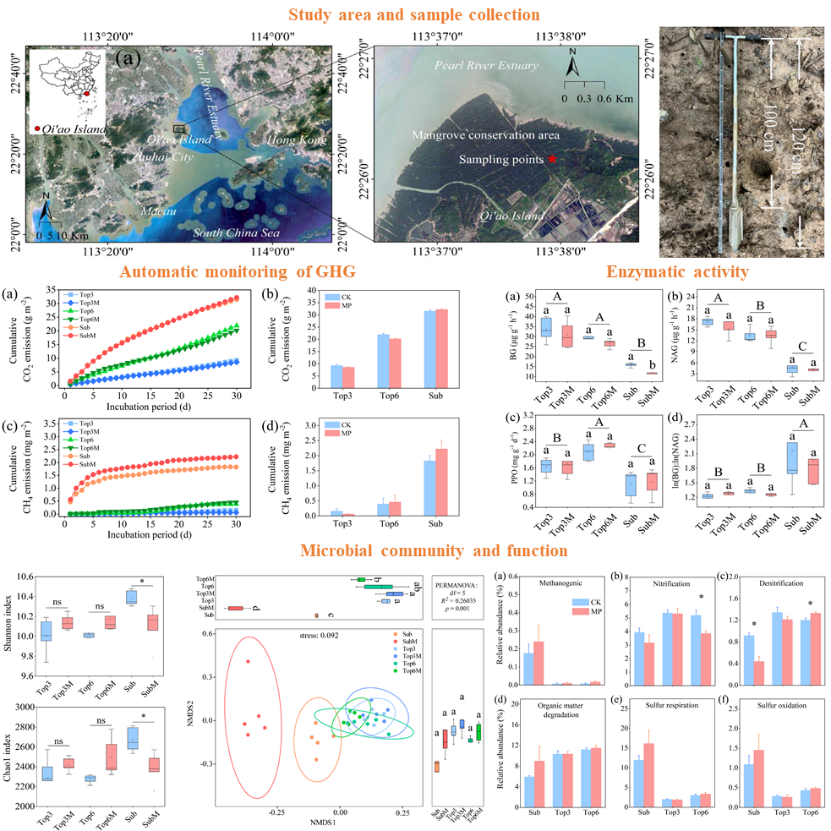

研究通过室内培养实验和微生物群落分析,系统探究了微塑料对红树林不同土壤层碳释放、微生物群落结构及养分循环的影响机制。实验设置表土(0-5 cm)和底土(25-30 cm)环境,分别添加0.5%浓度的聚乙烯(PE)、聚乳酸(PLA)及老化PE微塑料,使用温室气体连续监测系统监测CO₂释放动态并分析微生物响应。结果表明,微塑料对表层土微生物多样性和CO₂累积排放无显著影响,但显著增加了底土的CO₂释放量,其中PLA的促进作用最强,较对照组提升42.51%。此外,微塑料加剧了底土的氮限制,表现为氮获取酶(LAP)活性显著升高,同时降低了微生物多样性并改变了相互作用模式。通过微生物群落分析发现,微塑料添加导致底土中硫循环相关菌群(如Sulfurovum、Desulfatiglans)丰度显著增加,表明电子传递和有机碳矿化过程可能更为活跃。底土的厌氧环境及原有微生物群落结构可能使其对微塑料的响应更为敏感,微生物通过增强氮代谢和碳矿化适应资源限制,最终促进土壤碳释放。这一发现表明微塑料污染对红树林土壤中的微生物群落、养分循环和碳释放具有潜在影响,这些影响因土壤深度而异。

为更加深入探究PLA微塑料在不同土壤层(0-5 cm、100-120 cm)及海平面上升情景下对红树林土壤有机碳矿化的影响,进行了一项室内微宇宙实验。实验结果表明,PLA微塑料促进了底土的CO₂和CH₄排放。微塑料对表土碳释放的影响并不显著,但使更长淹没时间表土的CH₄释放量增加了17.95%。底土微生物群落对微塑料响应更为敏感,细菌多样性显著降低,硫循环相关菌群(如Sulfurovum、Desulfococcus)及产甲烷菌丰度显著增加,同时β-葡萄糖苷酶(BG)活性下降,碳氮比升高,表明微生物氮限制加剧并加速有机碳矿化。功能基因分析发现,微塑料通过富集硫酸盐还原和产甲烷代谢途径和相关功能,进而驱动温室气体释放。本研究首次揭示红树林土壤微生物群落及碳释放对微塑料污染的深度依赖响应,强调海平面上升背景下可降解微塑料对红树林生态系统碳汇功能的潜在威胁,为评估微塑料的生态和环境风险提供了科学依据。

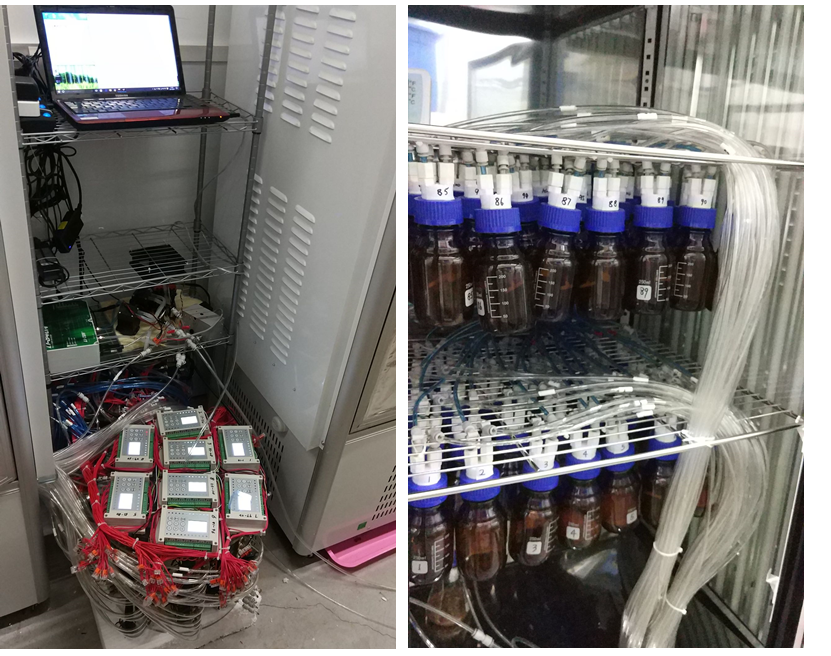

上图显示两篇论文所采用的自主研发的多通道微生物呼吸速率自动测定装置,该装置能够自动测量批量样品的土壤微生物呼吸速率,亦可结合人工气候箱实现自动变温测定,进而计算呼吸速率的温度敏感性。

两篇论文的第一作者均为地理科学学部2019级博士生周旭,唯一通讯作者均为广东海陆交互带人地耦合系统野外科学观测研究站站长杨晓帆教授,北京师范大学效存德教授、珠海校区张兵伟副教授,华南师范大学陈涛教授参与了该项研究。两项工作得到了广东海陆交互带人地耦合系统野外科学观测研究站、国家自然科学基金(面上项目)、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才团队引进重大专项等项目的资助。

全文链接:

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133152

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137664

文字丨周旭 张兵伟 杨晓帆

编辑丨侯烨柠

审核丨赵 洋

发布丨杨贻婷