2025年4月26日北京师范大学文理学院地理系学科发展研讨会在国际交流中心第七会议室成功举办。

本次会议特别邀请了地球科学领域著名科学家、中国科学院外籍院士、瑞典皇家科学院院士陈德亮院士进行指导,自然地理、人文地理、自然资源、遥感等专业青年教师参与汇报、讨论,会议由地理系主任谢云老师主持。

会议伊始,陈德亮院士做题为“地球系统科学简史及关键科学问题”的报告,在报告中陈院士提到由于地球系统本身的复杂性,每个人都只能研究其中的一个部分,因此在学习和研究时要将自己的研究部分与其他部分相联系。

对于复杂系统,其中不仅包括了各个部门要素之间的相互作用,还存在尺度上的复杂性。

此外,陈院士还强调了可持续发展是地理科学的重要使命。

在学科发展上,陈院士首先提到要利用数据,顺应时代发展,与人工智能相结合。并且要保持对学科的热爱,关注资料变化和社会公平。

陈院士在个人成长上给青年教师们提出了两点建议:学会管理时间精力以及与他人合作。

然后进入提问环节。针对青年教师的提问,陈院士就如何将普遍的生活现象转化成专业的科学问题以及教师的科研方向上都给出了自己独到的见解。

随后是青年教师汇报环节。马婷老师汇报内容主要涉及古人类和古环境之间的相互关系、气候变化和生物圈的变化两个方面;

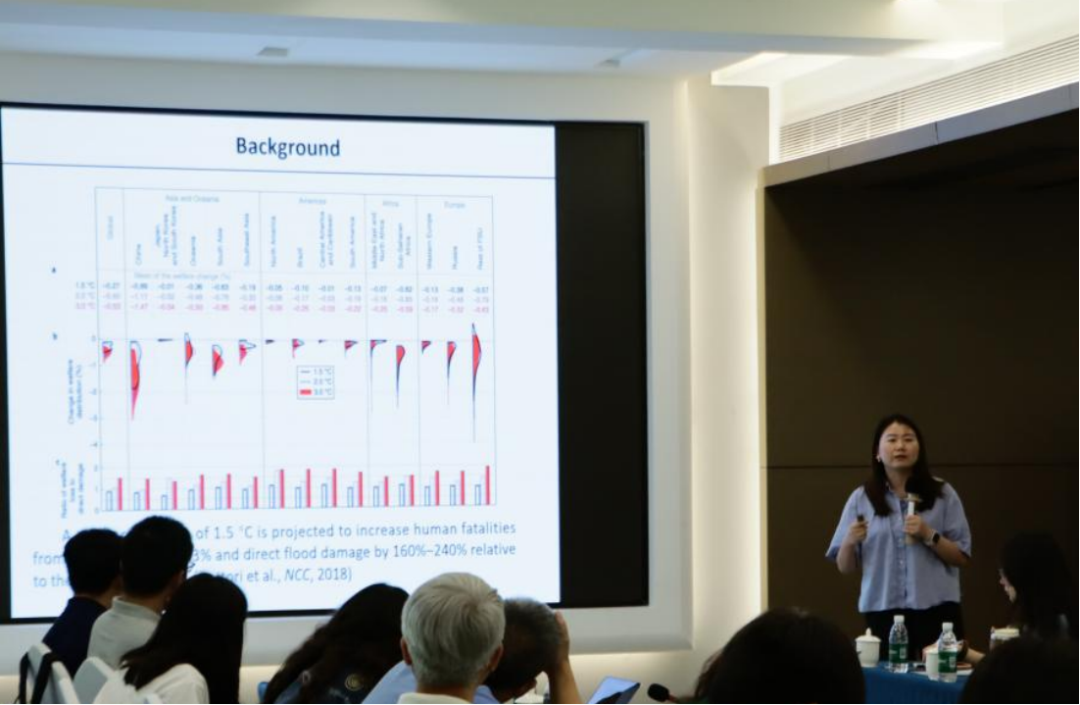

苟娇娇老师汇报内容主要关注气候变化对水循环的影响,其研究成果包括完善参数不确定性的方法体系、建立了水文数据集;

陆海波老师汇报了陆地生态系统过程模型的发展和改进方面的研究进展,介绍了基于IBIS模型的发展和改进、多模型的比较分析和将改进后的模型应用于碳中和目标的模拟;

苏琦老师在汇报中对河流演化以及构造气候的驱动因素、河流地貌的长时间演化和瞬态的地貌灾害之间的互惠机制、大河流域地质地貌气候的多过程作用和孕灾机制三个方面进行了介绍。

汪智军老师汇报内容涉及青藏高原钙华发育的构造-气候-演化机制、洞穴石笋多指标记录的末次冰期华西水文气候演变及其驱动因素研究、华南花岗岩风化特征三个方面;

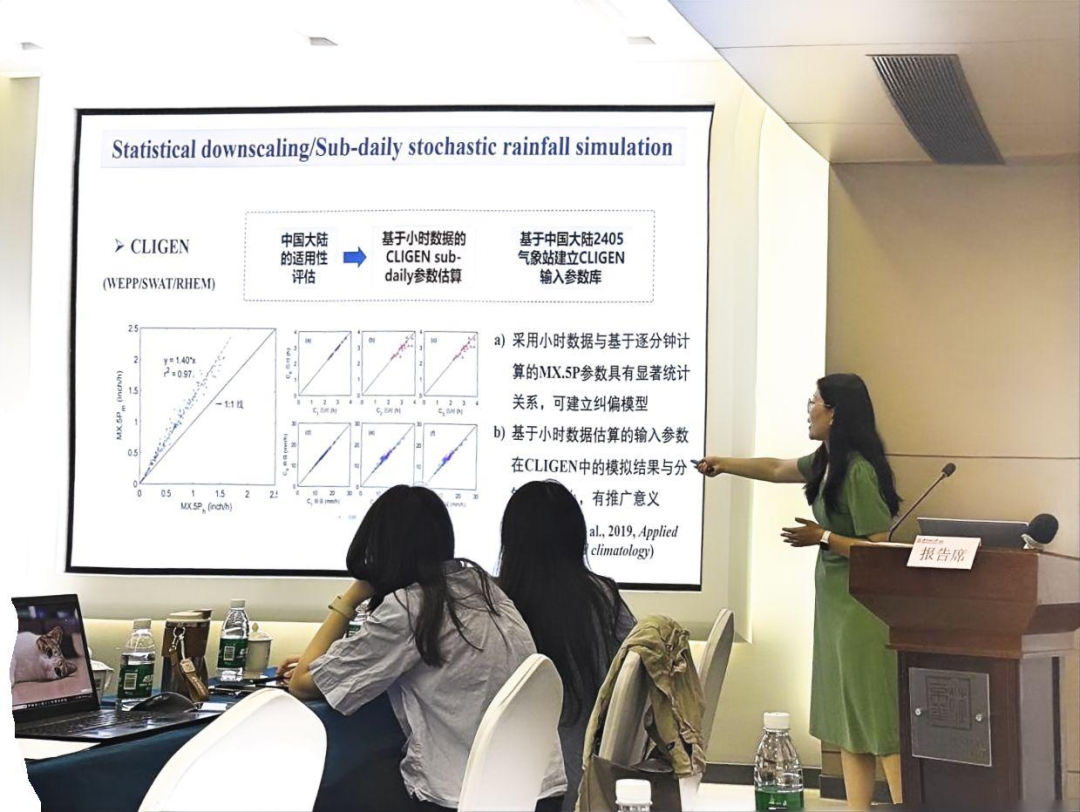

王文婷老师做题为“统计降尺度和极端降水变化评估”的报告,报告中提到逐时降水的随机模拟和极端将水下的降水侵蚀两方面内容;

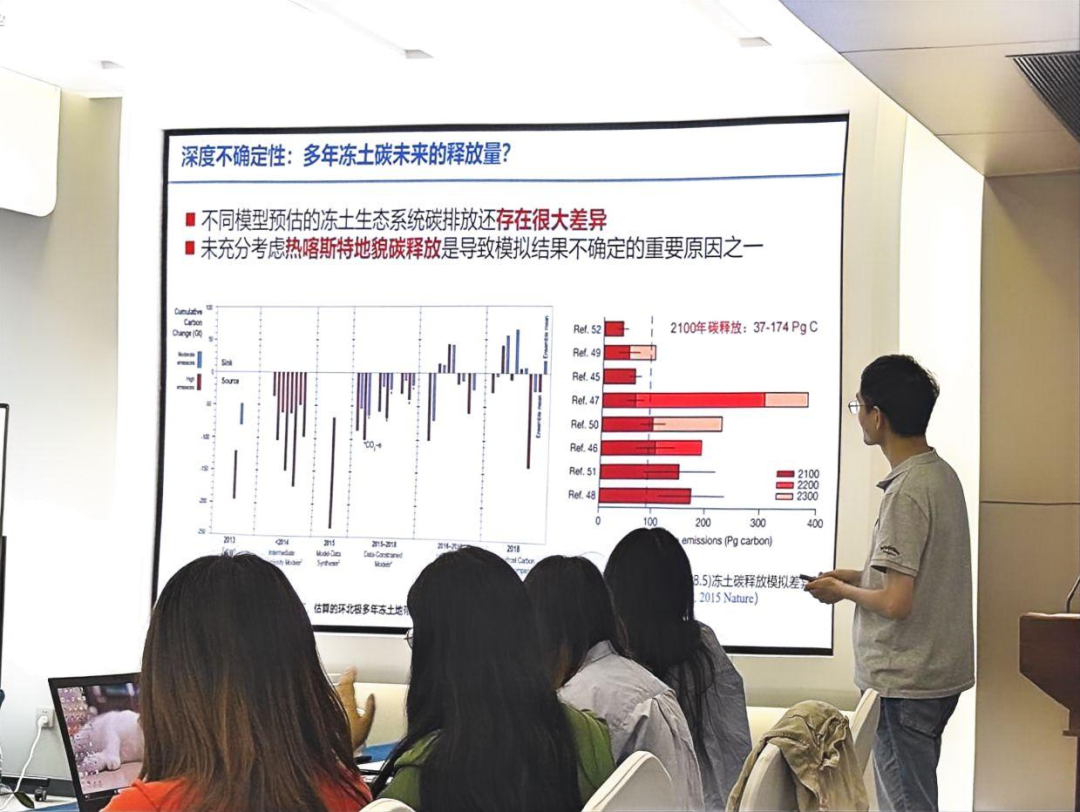

魏志强老师做题为“青藏高原热融湖塘温室气体排放及其机理研究”的报告,报告内容涉及青藏高原热融湖塘空间分布及其影响因素、估算青藏高原热融湖塘沉积物有机碳储量、热融湖塘甲烷扒房特征及途径三个方向;

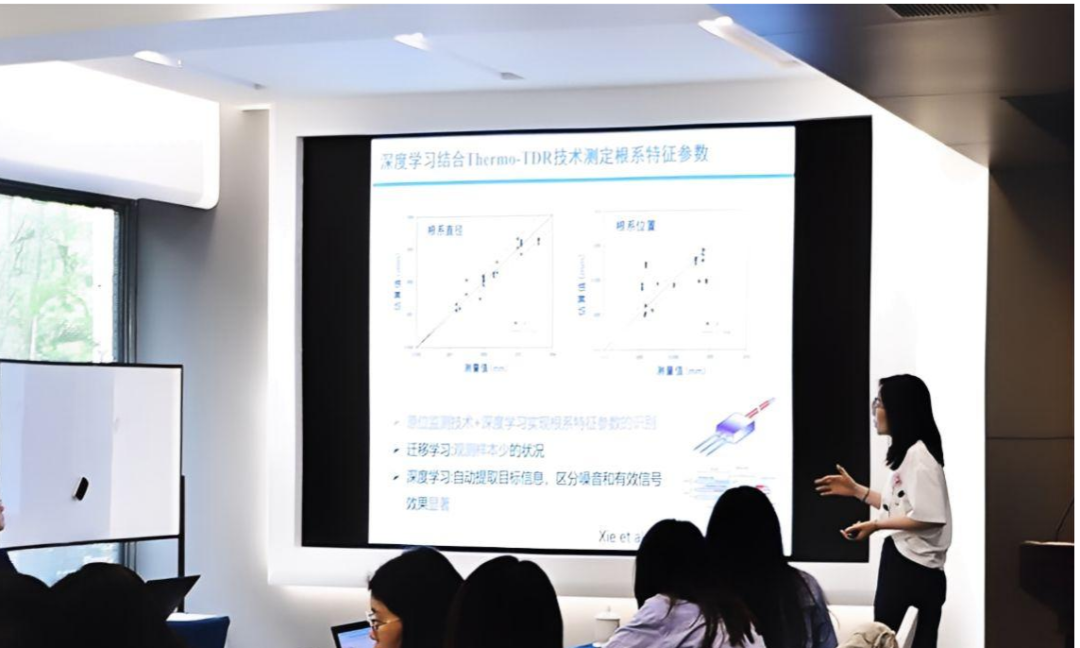

谢小婷老师做题为“土壤物理过程模拟及非物质土壤物理参数反演研究”的报告,报告内容包括深度学习和研究同化两个方面;

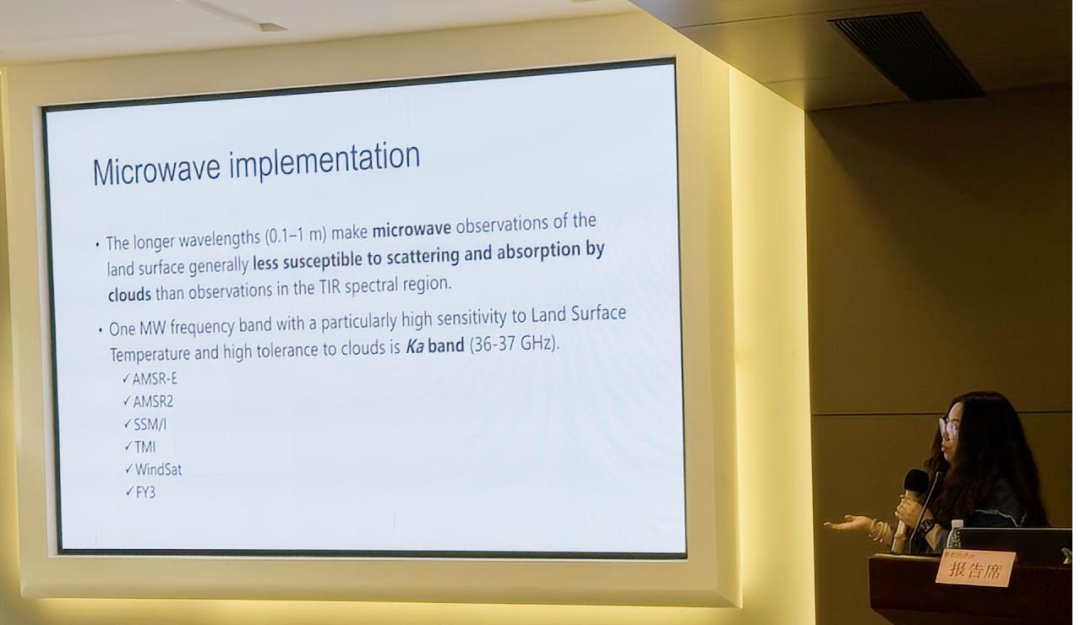

杨阳老师汇报针对遥感与农业产量预测研究,通过遥感演算与蒸散联系ALEXI模型,进行模型的降尺度和对云干扰的处理。

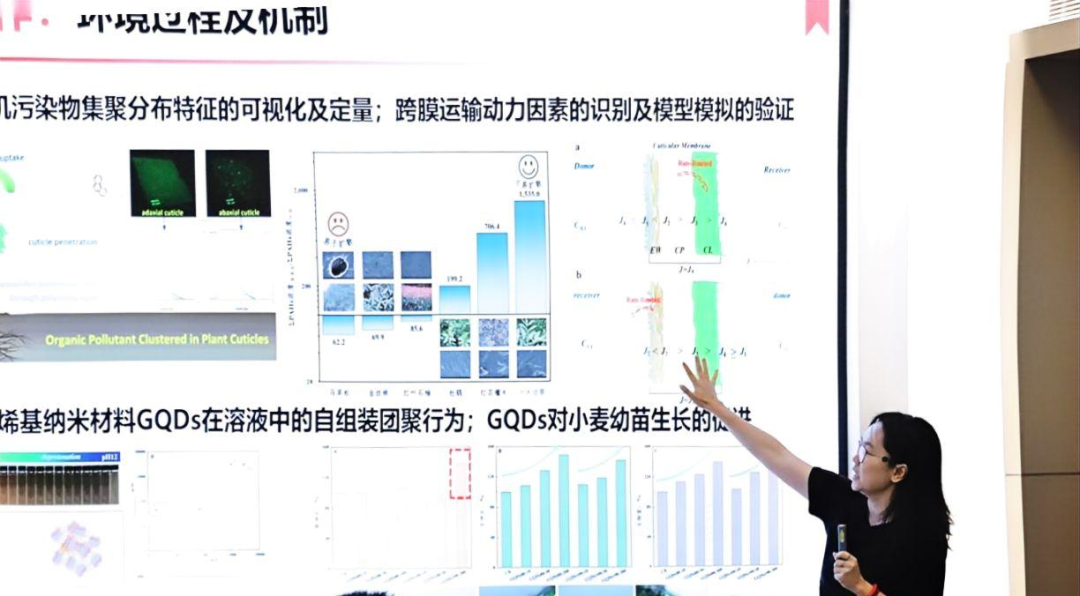

李青青老师做题为“农业生态环境与气候变化响应”的报告,报告涉及环境过程及机制、环境效应及应用、环境修复应用三个方面;

姜璐老师做题为“能源地理下的家庭能源转型研究”的报告,在报告中提到家庭能源消费的地方性嵌入、城乡实证案例、能源贫困与可持续发展多个方向;

杨雪柯老师的汇报内容主题为艺术家和旅游如何激发地区的内生发展动力,关注在快速城市化和城市古村落的背景下对乡村景观的保护和再利用。

在每位教师汇报结束后,参会人员都对汇报内容进行了充分的讨论和思路的拓展。

来到最后的学科建设讨论环节,由青年教师向陈院士提问,对文理学院地理系的未来发展方向进行了深入的探讨。

陈院士建议青年教师要从科学问题和实践意义出发,根据自身条件提出并寻找能够解决的问题,聚焦于一个问题进行研究。

此外,陈院士还提到了青年教师的科普宣传工作要以准确性为第一原则,鼓励青年教师对外交流和以发行高质量文章为目标。谢云老师也认同陈院士的观点,并强调了青年教师对外交流的重要性。

此次研讨会在讨论中圆满结束。与会成员表示此次研讨会收获颇丰,对于自身和文理学院地理系学科的未来发展都有了更加明晰的方向。