4月16日下午,《前沿人文地理学研究方法与研究设计》讲座在北京师范大学珠海校区弘文楼C201举办,此次讲座吸引了众多校内外师生参与,现场互动热烈。

本次文理学院地理系邀请到来自香港大学地理系的Benjamin老师开展讲座。

Benjamin老师博士毕业于澳大利亚墨尔本大学,主要研究领域为旅游实践和流动性及与之相关的可持续性问题。有超过17年的旅游地理研究经验,在人文地理领域发表30多篇论文,是国际高水平期刊旅游地理的副主编和多本期刊的编委。

本期大讲堂由杨雪珂老师主持,线下多名师生参与讲座,并积极进行了交流互动。

01 人文地理学及分支学科

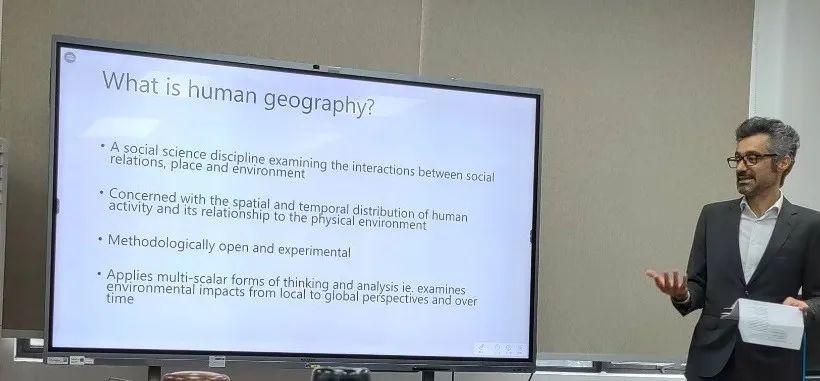

Benjamin老师首先阐述了人类地理学的学科定位,它属于社会科学范畴,专注于研究社会关系以及人与环境之间的互动,涵盖地点、空间、能力等关键要素,是地理学的重要组成部分,与自然地理学、遥感、地理空间人工智能等共同构成地理学体系。

在社会科学领域中,人类地理学有着独特的地位,其聚焦于人类与自然的关系,研究方法灵活开放,鼓励研究者尝试多种方法并进行创新。

在介绍人类地理学的关键主题时,Benjamin老师提到空间与场所、人类与环境的关系以及各种形式的变化等。

他指出,对场所感兴趣的研究者可以关注人们的场所营造实践和日常活动,例如城市通勤的节奏赋予城市独特的特征,游客与当地居民在城市街道的相遇则构成了一种空间政治,引发对城市功能和服务对象的思考。

在人类与环境关系方面,相关研究可涉及气候变化适应、保护、农业和城市化等领域,像在保护研究中,探讨国家公园建设背后的政治因素,以及澳大利亚关于食用袋鼠肉的研究,都体现了这一主题下的多样研究视角。

Benjamin老师还介绍了人类地理学丰富的子学科,包括旅游地理学、文化地理学、政治地理学、城市地理学和发展地理学等。

他结合自身研究经历,深入分享了旅游地理学和文化地理学的研究成果。在旅游地理学研究中,他发现背包客在旅行中会无意间践行可持续行为,如共享食物、拼车、选择陆路交通、手洗衣服等,这些行为虽源于节省预算的目的,但在客观上减少了资源消耗和浪费。

基于此,他进一步研究了多种旅游形式的环保潜力,发现露营、自然旅游、起源旅游和工艺旅游等都能在一定程度上促进可持续发展,例如露营能让人在减少资源消耗的同时享受生活,自然旅游有助于游客应对气候变化等。

02 前沿研究方法与设计展示

在文化地理学研究方面,Benjamin老师以香港湿市场的鲜活商品研究为例展开讲解。以往人类地理学对鲜活商品的研究未将用于饮食消费的动物纳入其中,而他和研究团队通过对香港27个湿市场的86位摊主和消费者进行访谈,运用多种观察方式,包括个人观察、拍照、录像,甚至将运动相机放入鱼缸,深入探究湿市场的交易过程。

研究发现,摊主为提高商品价值采用了引发运动、刺激食欲和维持生命等策略,例如通过让鱼活动、保持鱼缸清洁美观、维持鱼类存活等。这一研究拓展了鲜活商品理论的范畴,强调了湿市场动物在鲜活商品研究中的重要性。

此外,Benjamin老师详细介绍了人类地理学的理论、哲学和研究方法。在理论层面,他讲解了批判地缘政治学、非表征理论等。

哲学方面,他介绍了建构主义、本体论、实用主义和实证主义,不同哲学理念为研究方法提供了多样的支撑,如建构主义影响下的访谈法,用于探究人们构建世界和理解自身经历的方式。

在研究方法上,除了常见的访谈、问卷调查法,他还介绍了参与观察法、网络民族志、视觉方法等,如他以背包客身份深入体验背包客文化;网络民族志借助互联网进行研究;利用视频和摄影记录人们与环境的互动。

在讲座的最后,Benjamin老师分享了研究议题产生的途径。他表示个人经历、对研究领域的深入学习、与他人的交流以及运气等因素都可能促使研究想法的产生。

他以自身研究为例,讲述了从背包客经历到湿市场研究项目的灵感来源。同时,他强调在确定研究议题时不能盲目寻找研究空白,要综合考虑多方面因素,确保研究的价值和意义。

03 讲座总结

讲座最后,主持人总结指出,Benjamin老师的分享内容丰富全面,从人类地理学的基础理论到前沿研究成果,从研究方法的多样选择到研究议题的产生路径,为师生们呈现了一个完整的人类地理学研究框架,具有很强的学术价值和实践指导意义。

本次讲座在热烈的掌声中圆满结束。参与师生表示通过此次讲座,对人类地理学的研究方法和研究方向有了更清晰的认识,未来将尝试将所学知识运用到实际的教学与研究中,提升地理学科的研究水平和应用价值。

文稿丨徐露

编辑丨杨思琴

审核丨赵洋

网页丨杨贻婷