1月9日, 2022级地理系同学们的自然地理综合实习进入了紧张的第一天——路线1-三阳仙线作业正式开始!

大家在实习过程中,不仅进行了野外地质地貌现象观察,还整理笔记记录和绘制了地表地形剖面图,进一步分析岩溶区的地貌特征。同学们还进行小组合作,完成土壤调查和剖面形态记录,并采集样品。

通过这些任务,大家深入了解了典型岩溶区的地质地貌与土壤特征,为后续的实习打下坚实基础。三阳仙线路只是个开始,预计将在未来几天带来更多令人期待的野外发现与科研挑战!

一、初探三阳仙,揭开岩溶面纱

实习点1——三阳仙(峰丛)

(113°07'54",24°59'38"N;海拔780 m)

在前往目的地的车程中,大家借助实习手册和奥维互动地图、第四记等专业APP,从宏观层面初步了解了南岭保护区外围大桥镇岩溶山区的地质背景、地貌类型及特征,试图从地质图上的地层信息中,探寻大桥镇地区地质构造的奥秘。

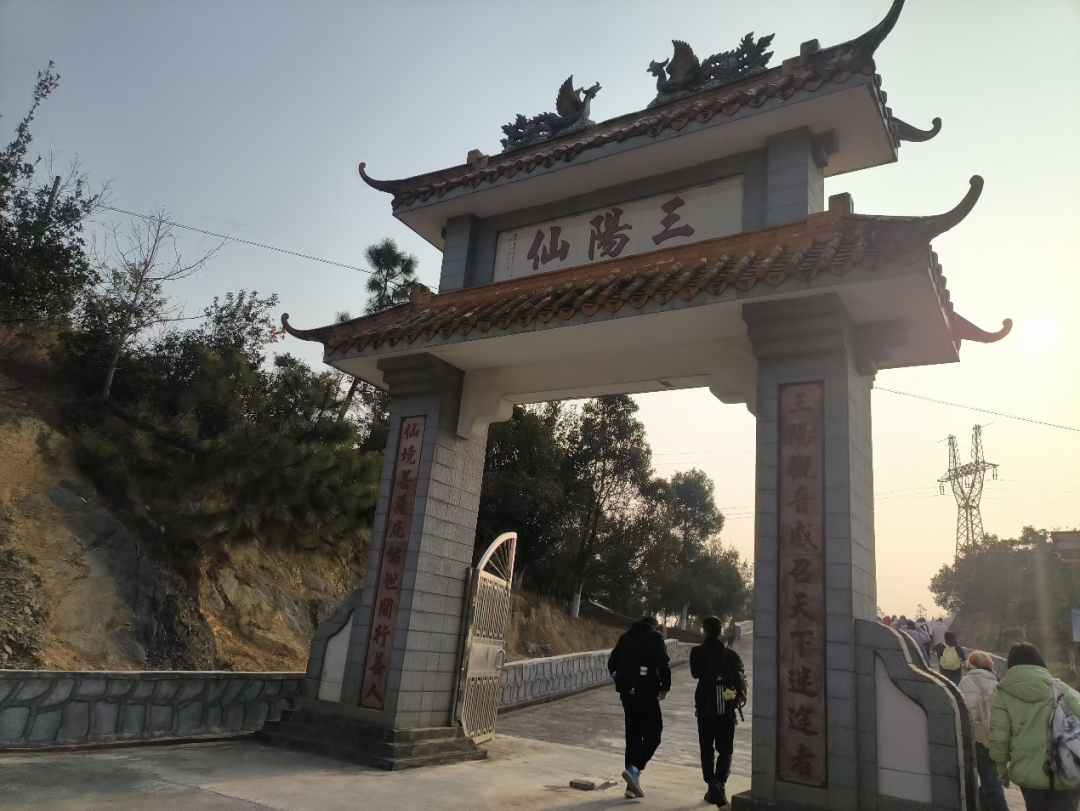

三阳仙入口

抵达三阳仙后,在老师的悉心指导下,同学们学习并实践了使用土壤剖面尺等工具,对土壤剖面进行细致的观察与分析。师生共同探讨了有机质层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层的形态及特点,尤其对淋溶层土壤颜色红黄相间的成因展开了讨论。

在山顶,老师向同学们讲解了岩溶地貌面成层分布的特征,如山顶面、山脊线所在面、谷地面等。结合地形图,我们实地测量了岩层产状。此外,大家还通过调查三阳仙所在山峰各个坡向石芽的延伸方向,分析石芽发育与岩层层理的关系;使用土钻调查土壤的分层情况,观察和分析石灰岩土壤发育特征。

探讨喀斯特峰丛

二、深入通天箩,探寻天坑秘境

实习点2——通天箩(天坑)

(113°07'11"E,24°59'12"N;海拔695 m)

“欢迎前来科考探险”

2.1 通天箩天坑形态 2025.1.9

通天箩,这个位于广东韶关乳源瑶族自治县大坪镇新谷村的罕见完全封闭下降洞穴,以其近100米的深度、73米的洞口直径以及底部最大140多米的直径,其独特的肚大口小形状,形似农家谷箩,因而得名。

在这里,同学们主要观察了通天箩的天坑形态,并与在三阳仙的岩溶地貌进行了对比分析。通过实地观察,大家了解到典型天坑的形成过程:地下河逐渐侵蚀出洞厅,洞厅持续扩张后顶板无法支撑而坍塌,形成四周陡直、口径宽大的大型塌陷漏斗。

通天箩的中间部分延伸的平台,让大家得以分析天坑的发育与演化历程,推测天坑至少经历了两次发育与演化。天坑底部的堆积体呈倒锥形,由地表水流裹挟的碎屑物质汇聚而成,从堆积体的形态和特征,还能判断出部分堆积体形成时间的新旧差异。

通天箩景观

进一步探讨天坑的发育与演化,同学们发现如今这里的地下河已干涸,以杨溪河作为侵蚀基准面,其海拔与通天箩存在明显高差。过去此地有地下河,处于喀斯特地貌的水平带,如今地下水水平运动带已转移至基准面位置,使得此地转变为垂直带。

2.2 通天箩石芽产状测量 2025.1.9

在对通天箩处岩层产状进行测量时,大家发现其与三阳仙有很大的不同。通天箩的岩层走向为北东向,而三阳仙石芽产状则为近南北向。通过对比,同学们对地质构造的复杂性有了更深刻的认识。

三、走进石壁下溶洞,解读岩溶水文密码

实习点3——石壁下溶洞(暗河出口)

(113°05'21"E,24°55'41"N;海拔490 m)

石壁下溶洞是实习第三站。汪老师带队讲解了该溶洞所处的地貌层位及其水文地质意义,谢老师和邱老师讨论溶洞内“边石坝”的形成机理。大家观察溶洞内部的钟乳石,并学习其形成过程。它从较小的鹅管逐渐增大增厚,最终形成锥状钟乳石。钟乳石在裂隙附近沉积形成的痕迹、犬牙状钟乳石等奇特景观,让大家惊叹于大自然的鬼斧神工。邱老师还根据沿途观察到的裸露剖面,提出了关于此处阶地形成过程与机理的推测,让同学们对地质地貌演变过程有了更深入的理解。

钟乳石在裂隙附近沉积形成的痕迹

微型边石坝池子

犬牙状钟乳石

四、从课堂到野外,地理学习永远在路上

经过一天紧张而充实的实习,同学们顺利完成了三个实习点的考察工作,收获满满。在三阳仙峰丛点,深入认识了宏观和微观岩溶地貌,进一步理解了岩溶地貌的发育过程及其与区域地貌演化的关系。在通天箩天坑,实地勘测并探讨了天坑形成的地质过程,分析了岩溶地貌对生态环境的影响。而在石壁下溶洞,通过对暗河出口的观察,大家深入分析了岩溶水文的变化和地下水流向,为后续研究积累了宝贵的第一手资料。

地理人的课堂

这一系列的实习考察,不仅让同学们更直观地理解了岩溶区自然地理的特殊性,也极大地提升了大家在野外考察中整合数据、分析问题的能力。通过此次实习路线,同学们加深了对所学自然地理知识和理论的理解,更加明确了如何在真实的地理环境中进行实践与研究。收获的不仅是丰富的知识,还有团队协作与问题解决的宝贵经验,这将为大家未来的学习和科研工作奠定坚实的基础。

来源:“南国地理”微信公众号