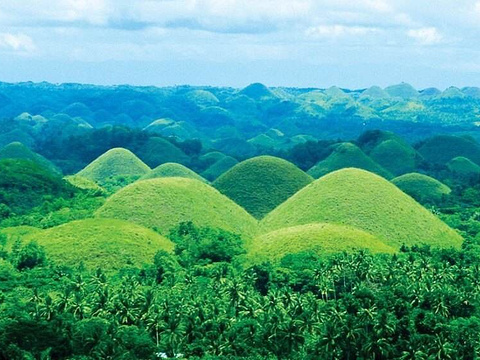

在东南亚的碧海蓝天之间,大自然悄悄藏了一盒“限量版点心”——位于菲律宾薄荷岛的巧克力山(Chocolate Hills)。上千座圆锥形山丘整齐码放,旱季是“熔岩生巧”,雨季是“抹茶蛋糕”,仿佛地球开了家甜品主题乐园,这些山明明不能吃,为何总让人馋到想咬一口?让我们一起解密这份“舌尖上的奇观”

01 “美味”真相:草与雨的组合技

巧克力山的“菜谱”里没有可可粉,秘密全藏在草和雨水的化学反应里!

山体以石灰岩为主,表层土壤浅薄,肥力低且储水能力差,基本只长草不长树;薄荷岛所在区域为热带季风气候,有明显的旱雨两季。这就让山丘有了两种截然不同的外观。

“熔岩生巧”模式(旱季2-5月):烈日炙烤下,青草脱水变棕,山丘集体裹上“巧克力脆壳”,远看像刚出炉的熔岩蛋糕。

“抹茶蛋糕”模式(雨季6-10月):雨水浸润后,嫩绿新草萌发,为山体均匀撒满“抹茶粉”,真是让人垂涎欲滴!

02 成因脑洞:上帝做甜点,还是巨人哭鼻子?

巧克力山并不是一座山的名字,而是一系列山丘的统称。它由1268个圆锥形小山丘组成,高度介于40到120米之间,一个挨着一个连绵不绝。

密集的圆锥形山丘群因何而成?科学界与民间传说各执一词。

(一)科学厨房

1、珊瑚礁抬升与侵蚀理论

这是目前最被广泛接受的成因理论。巧克力山的形成可以追溯到约200万年前,当时薄荷岛的大部分区域是海底的珊瑚礁。随着地壳变动,这些珊瑚礁逐渐上升转变为陆地。巧克力山的主要成分是碳酸钙,这是珊瑚礁的主要成分。当雨水作用于这些碳酸钙时,会将其溶解,原本平坦的珊瑚礁地形中,部分地区因溶解作用而消失,未受影响的区域则保留下来,形成了如今的巧克力山丘。

2、火山活动与海床隆升理论

有观点认为,巧克力山可能是由古老的火山爆发后,海床的隆升造成的地形变化。火山活动产生的熔岩流和火山灰覆盖了该区域,随后海床抬升,形成了如今的山丘。

3、风化与侵蚀理论

巧克力山所在的薄荷岛是由于海底地形抬升造成的,上千年的演变过程中,雨水不断冲刷地表的贝壳、珊瑚岩层以及不透水黏土层,逐渐形成了圆锥形山体。这种风化和侵蚀作用塑造了巧克力山的独特地貌。

4、新构造运动与雨水侵蚀理论

还有观点认为,巧克力山可能是由于新构造运动俯冲带陆块多次抬升,加之当地气候旱季雨季明显,雨季的降水强度和侵蚀力很大,贝壳、珊瑚岩层以及不透水黏土层在雨水及河流的不断冲刷下,形成了一个个圆锥形的山丘。

(二)童话菜单

菲律宾人更爱浪漫版本。

1、有两个巨人,持续打了很多天的架,还向对方扔石头。当他们终于筋疲力尽的时候,他们言归于好并离开了这个岛,但是却留下了混乱的打架现场。

2、巨人阿拉贡的容貌将爱慕对象吓死,他也活活哭死。他的滴滴眼泪化为巧克力山,而身体化为环绕巧克力山的布诺蔓山脉。

巧克力山的“甜蜜”背后,是地质变迁写成的诗,也是人类想象力的盛宴、自然的鬼斧神工,远比童话更不可思议!

文案丨黄雨虹

图片丨来源于网络

排版丨陈静如

审核丨赵洋

网页丨杨贻婷